Themenreihe März 2026

Vom 8. bis 14. März ist Woche der Patientensicherheit

Nationale Leitlinien zur Steigerung der Patientensicherheit

Autorin: Magdalena Vogt

Hintergrund: Evidenzbasierte klinische Leitlinien sind unerlässlich, um eine hohe Patientensicherheit und eine gleichbleibende Qualität der Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Während viele Länder nationale Strukturen für die Entwicklung von Leitlinien eingerichtet haben, fehlt in der Schweiz ein vergleichbares System. Internationale Erkenntnisse zeigen, dass nationale, methodisch standardisierte Leitlinien zu einer effektiveren, effizienteren und sichereren Versorgung führen.

Ziel: Dieses Projekt zielt darauf ab, hochwertige internationale Leitlinien – zunächst zum Management peripherer Venenkatheter – an den Schweizer Kontext und die drei Landessprachen anzupassen. Dabei werden klinisches Fachwissen und Patientenpräferenzen miteinbezogen

Methode: Das Projekt nutzt partizipative Methoden zur Praxisentwicklung und folgt der ADAPTE-Methodik zur Anpassung von Leitlinien. Es ist in vier Arbeitspakete (AP) gegliedert, die auf dem JBI-Modell für evidenzbasierte Gesundheitsversorgung basieren:

- AP1: Evidenzgenerierung

- AP2: Evidenzsynthese und Leitlinienanpassung

- AP3: Evidenztransfer

- AP4: Evidenzimplementierung und -evaluierung

Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen: Das Projekt wird der Schweiz ihre erste evidenzbasierte nationale Leitlinie zu peripheren Venenkathetern liefern und damit eine sichere, hochwertige und standardisierte klinische Praxis fördern. Zu den erwarteten Vorteilen gehören eine erhöhte Patientensicherheit, weniger Komplikationen wie Infektionen, verbesserte Qualitätsindikatoren und eine effizientere Nutzung finanzieller und personeller Ressourcen. Die Leitlinie wird als Vorbild für künftige nationale Leitlinien dienen und langfristige Verbesserungen der Gesundheitsversorgung in der gesamten Schweiz fördern.

Laufzeit: 01.10.2025 - 30.11.2028

Projektfinanzierung: Eidgenössische Qualitätskommission (EQK) Schweiz

Themenreihe Februar 2026

Am 11. Februar ist Welttag der Kranken

Palliativversorgung – Schmerzen lindern und Lebensqualität stärken

Autorin: Magdalena Vogt

Der 11. Februar, der Welttag der Kranken, lädt dazu ein, Pflege auch als Ausdruck von Mitgefühl und Solidarität zu verstehen. Jedes Jahr lenkt dieser Tag den Blick auf Menschen, die mit schweren oder chronischen Erkrankungen leben und auf jene, die sie begleiten. Für die Pflege steht dabei im Fokus, wie Leiden bei Personen mit unheilbarer Krankheit wirksam gelindert und Lebensqualität erhalten werden kann.

Die World Health Organization (WHO) definiert Palliative Care als einen Ansatz, der die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten und ihren Familien verbessert, indem Schmerzen und andere belastende Symptome frühzeitig erkannt, beurteilt und behandelt werden. Palliative Versorgung ist dabei nicht auf die letzte Lebensphase beschränkt, sondern sollte integraler Bestandteil der Versorgung bei schweren Erkrankungen sein (WHO, 2020).

Schmerztherapie als Ausdruck von Mitgefühl

Schmerz ist eines der häufigsten und belastendsten Symptome in der Palliativversorgung. Eine unzureichend behandelte Schmerzsymptomatik beeinträchtigt nicht nur das körperliche Wohlbefinden, sondern auch psychische, soziale und spirituelle Dimensionen des Lebens. Für Pflegende bedeutet Mitgefühl daher auch, Schmerz konsequent wahrzunehmen, systematisch zu erfassen und interprofessionell zu adressieren (WHO, 2020). Leitlinien betonen die Bedeutung standardisierter Schmerzassessments, einer individuellen Therapieplanung sowie der regelmässigen Evaluation von Wirkung und Nebenwirkungen. Pflegende nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein. Sie beobachten Veränderungen, führen Gespräche über das subjektive Erleben von Schmerzen und fungieren als wichtige Schnittstelle zwischen Patientinnen und Patienten, Angehörigen und dem Behandlungsteam (DGP et al., 2019; Schweizerische Eidgenossenschaft, 2010).

Ganzheitliche Symptomkontrolle in der Praxis

Neben Schmerzen zählen Atemnot, Übelkeit, Fatigue, Angst oder Schlafstörungen zu den häufigen Symptomen schwerkranker Menschen. Palliative Pflege verfolgt hier einen ganzheitlichen Ansatz, der pharmakologische und nicht-pharmakologische Massnahmen kombiniert. Zentrale Elemente sind:

- eine frühzeitige und kontinuierliche Symptomerfassung,

- eine klare, empathische Kommunikation über Bedürfnisse und Erwartungen,

- die Einbindung von Angehörigen sowie

- die interprofessionelle Zusammenarbeit.

Mitgefühl zeigt sich in der Palliativversorgung nicht nur im persönlichen Kontakt, sondern auch in strukturellen Entscheidungen. Ausreichend Zeit für Gespräche, Zugang zu spezialisierten Diensten und kontinuierliche Weiterbildung für Pflegende (Worldwide Hospice and Palliative Care Alliance [WHPCA] & WHO, 2020; DGP et al., 2019; Schweizerische Eidgenossenschaft, 2010).

Cannabis – ein Randthema mit wachsender Aufmerksamkeit

In der palliativmedizinischen Diskussion wird auch der Einsatz von Cannabis thematisiert. Systematische Übersichtsarbeiten zeigen mögliche Effekte von Cannabinoiden bei einzelnen Symptomen wie Übelkeit oder Appetitlosigkeit, die Evidenz gilt jedoch insgesamt als begrenzt und heterogen. Entsprechend empfehlen Leitlinien Cannabis nicht als Standardtherapie, sondern allenfalls als individuelle Option bei therapierefraktären Symptomen und nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung im interprofessionellen Team (Doppen et al., 2022; NICE, 2021).

Da Patientinnen und Patienten das Thema Cannabis zunehmend aktiv ansprechen, ist fachlich fundiertes Wissen auch für die Pflege relevant. Eine vertiefende Möglichkeit bietet die interprofessionelle Fortbildung: „Cannabis als Medikament «From plant to patient»“ der OST – Ostschweizer Fachhochschule.

Themenreihe Dezember 2025

Am 3. Dezember ist internationaler Tag der Menschen mit Behinderung

Palliative Care für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Text: Daniela Bernhardsgrütter und Andrea Kobleder

Erhebungen in verschiedenen Kantonen zeigen insbesondere in der stationären Langzeitbetreuung eine deutliche prozentuale Zunahme von Personen ab 55 Jahren mit kognitiven und/oder physischen oder psychischen Beeinträchtigungen (Kanton Aargau, 2021; Kanton Thurgau & Hochschule Luzern, 2020; Ziegler et al., ohne Datum). Damit einher geht die steigende Prävalenz von chronischen und altersbedingten Erkrankungen und der Bedarf an Palliative und End-of-Life Care (Forrester-Jones et al., 2017; Wark et al., 2017).

Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung weisen komplexe Palliative und End-of-Life Care-Bedürfnisse auf körperlicher, psychosozialer, spiritueller, informations- und kommunikationsbezogener Ebene auf und benötigen deshalb eine professionelle Begleitung (Adam et al., 2020). Nichtsdestotrotz zeigt eine Studie aus dem Vereinigten Königreich, dass diese Menschen am Lebensende weniger Zugang zu spezialisierter Palliative Care haben und unter anderem weniger Opioide zur Schmerzlinderung bekommen als Menschen ohne Beeinträchtigung (Heslop et al., 2014). Vorhandene Leitlinien und Handlungsanweisungen zur Verbesserung von Palliative und End-of-Life Care für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung basieren auf Theorien, auf Expert:innenmeinungen oder auf Fallberichten. Die Perspektive von Betroffenen und Angehörigen bleibt oftmals unberücksichtigt (PCPLD Network & NHS England, ohne Datum; Tuffrey-Wijne et al., 2016).

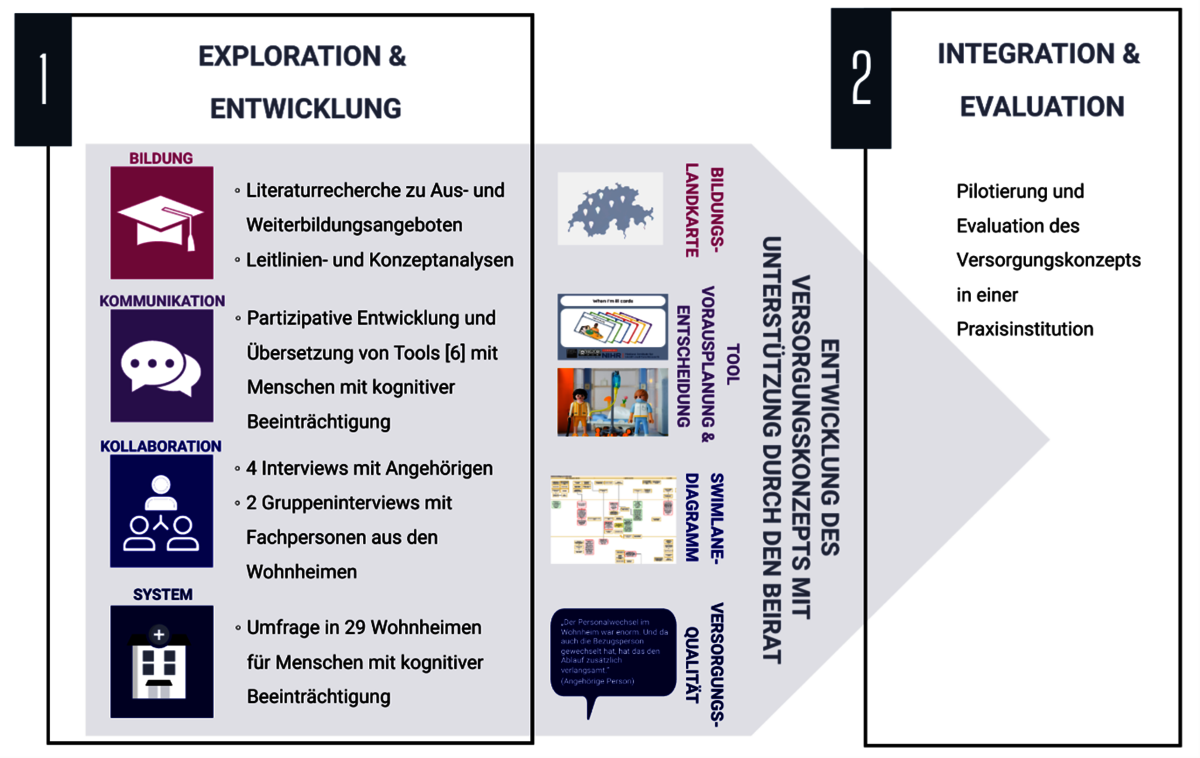

Ziel des PAL_LINK-Projekts

Das PAL_LINK-Projekt der OST – Ostschweizer Fachhochschule zielt darauf ab, ein Palliative und End-of-Life Care-Versorgungskonzept für erwachsene Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung in der Ostschweiz zu entwickeln. Das Praxisentwicklungsprojekt (2024-2027) wird in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden durchgeführt. Dabei wirken Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, Angehörige und Fachpersonen aus der Praxis am nachhaltigen Entwicklungsprozess mit. Das Projekt gliedert sich in zwei Phasen (siehe Abbildung 1).

Erste Erkenntnisse

- In den Wohnheimen leben 774 über 50-jährige Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen.

- 3/4 der Wohnheime verzeichneten Todesfälle in den letzten 3 Jahren.

- Die palliative Versorgung von Betroffenen basiert oft auf «learning by doing».

- Über die Hälfte der Wohnheime hat ein Palliative Care-Konzept – 1/3 der Mitarbeitenden weiss nichts davon.

- In der Zusammenarbeit mit Hausärztinnen bzw. Hausärzten oder der Spitex fühlen sich Wohnheimteams teilweise nicht ernst genommen.

- 42 % der Wohnheimteams kennen die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit spezialisierten Palliative Care-Diensten nicht.

Ausblick

Die Zunahme von Todesfällen in den Wohnheimen stellt Fachpersonen vor grosse emotionale und fachliche Herausforderungen und bedarf entsprechender Rahmenbedingungen (z.B. Rückendeckung der Führungsebene). Zudem gilt es, den interprofessionellen und institutionsübergreifenden Austausch strukturell zu verankern.

Das PAL_LINK-Projekt möchte ein langfristiges, schweizweites Netzwerk aufbauen, das Betroffenen, Angehörigen und Fachpersonen den Austausch zum Thema Palliative und End-of-Life Care bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung ermöglicht. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich dem Netzwerk anzuschliessen: www.ost.ch/pal-link

Referenzen

Adam, E., Sleeman, K. E., Brearley, S., Hunt, K., & Tuffrey-Wijne, I. (2020). The palliative care needs of adults with intellectual disabilities and their access to palliative care services: A systematic review. Palliative Medicine, 34(8), 1006–1018. https://doi.org/10.1177/0269216320932774

Forrester-Jones, R., Beecham, J. K., Barnoux, M., Oliver, D., Couch, E., & Bates, C. (2017). People with intellectual disabilities at the end of their lives: The case for specialist care? Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities : JARID, 30(6), 1138–1150. https://doi.org/10.1111/jar.12412

Heslop, P., Blair, P. S., Fleming, P., Hoghton, M., Marriott, A., & Russ, L. (2014). The Confidential Inquiry into premature deaths of people with intellectual disabilities in the UK: A population-based study. Lancet (London, England), 383(9920), 889–895. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62026-7

Kanton Aargau. (2021). Angebotsplanung 2022-2026. https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bks/behindertenbetreuung/einrichtungen/angebotsplanung-2022-2026.pdf

Kanton Thurgau, & Hochschule Luzern. (2020). Entwicklung der Angebote für erwachsene Menschen mit Behinderung im Kanton Thurgau: Planungsbericht für die Periode 2021 bis 2023. https://sozialamt.tg.ch/public/upload/assets/37924/2_Planungsbericht_TG_2021-2023_def.pdf?fp=2

PCPLD Network, & NHS England. (ohne Datum). Delivering high quality end of life care for people who have a learning disability. https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2017/08/delivering-end-of-life-care-for-people-with-learning-disability.pdf

Tuffrey-Wijne, I., McLaughlin, D., Curfs, L., Dusart, A., Hoenger, C., McEnhill, L., Read, S., Ryan, K., Satgé, D., Straßer, B., Westergård, B.‑E., & Oliver, D. (2016). Defining consensus norms for palliative care of people with intellectual disabilities in Europe, using Delphi methods: A White Paper from the European Association of Palliative Care. Palliative Medicine, 30(5), 446–455. https://doi.org/10.1177/0269216315600993

Wark, S., Hussain, R., Müller, A., Ryan, P., & Parmenter, T. (2017). Challenges in providing end-of-life care for people with intellectual disability: Health services access. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities : JARID, 30(6), 1151–1159. https://doi.org/10.1111/jar.12408

Ziegler, S., Müller-Rüegg, A., Lehner, G., Binzegger Scheffrahn, A., & Stricker, S. (Ohne Datum). Leistungen für erwachsene Menschen mit Behinderung: Bedarfsanalyse und Angebotsplanung des Kantons Zug für die Periode 2023 bis 2025. Kanton Zug. https://zg.ch/dam/jcr:08f3a00b-cec2-4c45-9764-d0de6cb42284/Bedarfsanalyse%20und%20Angebotsplanung%202023-2025.pdf

Themenreihe November 2025

Im November ist "Movember" für Männergesundheit

Beyond the barriers: A digital screening tool to promote communication and help-seeking for the mental health of men in the primary care setting

Projektteam: Shauna Rohner, Manuel Stadtmann, Bastian Berghändler

Männer zeigen häufig ungünstigere Verläufe psychischer Gesundheit und suchen seltener professionelle Unterstützung auf. Daher sind Hausärztinnen und Hausärzte oftmals die erste Anlaufstelle, wenn es um die psychische Gesundheit von Männern geht.

Um die frühzeitige Erkennung zu unterstützen, verfolgt dieses Forschungsprojekt das Ziel, ein digitales Tool zur Erfassung der psychischen Gesundheit von Männern in der Primärversorgung zu entwickeln.

Hintergrund:

Es besteht ein erheblicher Unterschied zwischen der Anzahl der Männer, die unter psychischen Problemen leiden, und derjenigen, die professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Zu dieser Diskrepanz tragen verschiedene geschlechtsspezifische Barrieren bei – darunter die Orientierung an stereotypen Vorstellungen von Männlichkeit und sozialen Normen, die Verinnerlichung des Stigmas psychischer Erkrankungen, eine geringe Gesundheitskompetenz im Bereich psychischer Gesundheit sowie Schwierigkeiten, psychische Probleme zu erkennen und darüber zu sprechen.

Durch die Identifizierung und das Verständnis dieser geschlechtsspezifischen Vorurteile und Barrieren können die gewonnenen Erkenntnisse direkt in die klinische Praxis überführt werden, um Screening-Verfahren zur Erfassung der psychischen Gesundheit von Männern gezielt zu verbessern.

Da Männer selten professionelle Hilfe suchen, sind Hausärztinnen und Hausärzte häufig die erste formelle Anlaufstelle bei psychischen Gesundheitsproblemen von Männern. Der Bereich der Primärversorgung bietet daher eine zentrale Möglichkeit zur frühzeitigen Erkennung psychischer Erkrankungen.

Das übergeordnete Ziel dieses Projekts besteht darin,

(a) hinderliche und fördernde Faktoren im Zusammenhang mit Kommunikation und Hilfesuche von Männern im Bereich psychischer Gesundheit zu untersuchen und

(b) ein digitales Screening-Tool zur Erfassung der psychischen Gesundheit von Männern in der Primärversorgung zu entwickeln und zu evaluieren.

Methode:

Dieses Projekt folgt einem mehrphasigen Mixed-Methods-Design.

Zunächst wird mittels einer Fragebogenerhebung untersucht, welche geschlechts- und genderbezogenen Unterschiede in Bezug auf psychische Gesundheit und Hilfesuchverhalten in der Deutschschweiz bestehen.

Anschliessend werden in Interviews und Fokusgruppen mit männlichen Patienten sowie Hausärztinnen und Hausärzten Erfahrungen mit hemmenden und fördernden Faktoren bei der Inanspruchnahme psychischer Unterstützung erhoben. Zudem werden ihre Bedürfnisse und Designpräferenzen für das digitale Screening-Tool erfasst.

Die gewonnenen Erkenntnisse fliessen schliesslich in die Entwicklung und Evaluation des digitalen Screening-Tools zur psychischen Gesundheit von Männern ein, das im Setting der Primärversorgung getestet wird.

Während des gesamten Projekts wird ein Co-Creation-Ansatz verfolgt, der alle relevanten Akteurinnen und Akteure einbezieht – darunter unser interprofessionelles Team, Personen mit eigener Erfahrung sowie Partnerinnen und Partner aus dem Gesundheitswesen, der Forschung und der Praxis.

Laufzeit: 01.03.2025 - 29.02.2028

Projektfinanzierung:

Swiss National Science Foundation (SNSF) – NRP 83 Gender Medicine and Health

Kooperation:

Pathmate Technologies (https://www.pathmate-technologies.com/)

Männer Netzwerk Schweiz (https://maenner-netzwerk-schweiz.ch/)

Männer.ch (https://www.maenner.ch/)

ForumMann (https://forummann.ch/)

JHaS - Junge Haus- und KinderärztInnen Schweiz (https://www.jhas.ch/de/home)

Themenreihe Oktober 2025

Am 20. Oktober ist «World Evidence-based Healthcare day» zum Thema «Kollaborative Wissenskommunikation»

Austauschplattform NurseConnect

Austauschplattform NurseConnect

Text: Magdalena Vogt und Janine Vetsch

Hintergrund

In der evidenzbasierten Gesundheitsversorgung sollte Wissen nicht nur aus wissenschaftlichen Erkenntnissen stammen. Es muss auch aus den Werten und Präferenzen der Bevölkerung, klinischer Expertise, politischer Beurteilung und den Rahmenbedingungen gewonnen werden. Wissen wird durch die Interaktionen zwischen Menschen, Systemen und Umgebungen geprägt und dient dazu, Entscheidungen zu treffen, die Praxis zu verbessern und die Gesundheitsergebnisse zu optimieren. Fakten, Werte und Erfahrungen stellen jeweils unterschiedliche, aber gleichermassen gültige Arten des Wissens dar (1).

Kollaborative Wissenskommunikation umfasst den Austausch von Informationen, Ideen und Fachwissen auf kreative und kooperative Weise. Dadurch soll die Entscheidungsfindung, Problemlösung und Innovation auf der Grundlage von gemeinsamem Wissen erleichtert werden (1). Zudem können durch Möglichkeiten der Kollaboration und des Austausches Erfahrungs- und Expertenwissen vereinfacht geteilt werden. Jedoch sind Pflegepersonen oft auf sich allein gestellt und haben nicht die Möglichkeit, sich ausserhalb ihrer Institution mit anderen Pflegepersonen auszutauschen.

Projektziel

Das Ziel war die Förderung des fachlichen Austauschs von Pflegeexpert:innen zur Unterstützung einer integrierten und evidenzbasierten Versorgung (2).

Methodisches Vorgehen

Das Projektvorhaben war in zwei Arbeitspakete (AP) gegliedert: Im AP 1 führten wir eine Literaturrecherche sowie Fokusgruppen- und Einzelinterviews mit Pflegeexpert:innen aus unterschiedlichen Pflegesettings durch, um die Anforderungen an eine Austauschplattform zu erheben. Daraus entwickelten wir einen Anforderungskatalog. Im AP 2 entwickelten wir die digitale Applikation. Diese Umsetzung erfolgte iterativ, indem fortlaufend Rückmeldungen zur Plattform mündlich und schriftlich

Ergebnisse

Literatur:

Studien zeigen, dass das Engagement auf Austauschplattformen steigt, wenn Gemeinschaften fokussiert und vertrauensvoll sind. Vertrauen entsteht durch gemeinsame Ziele, persönliche Kontakte und ein benutzerfreundliches Profil. Teilnahmefördernd wirken einfache Nutzung, kostenlose Zugänge und offene Kommunikation. Motivation entsteht durch Diskussionen, Hilfsbereitschaft, Netzwerkaufbau und Themeninteresse. Hemmnisse sind vor allem Zeitmangel, geringe Relevanz von Antworten, fehlende Anreize, technische Probleme sowie Bedenken zu Privatsphäre und Managementunterstützung (3,4,5,6).

Interviews:

Die Befragten wünschen einen klaren, selbsterklärenden Aufbau, unterstützt durch FAQs und Erklärvideos. Login und Nutzung sollen auf PC und Smartphone möglich sein. Profile sollten Interessen und Kompetenzen zeigen und die Organisationszugehörigkeit kenntlich machen. Gewünscht sind Fragen und Antworten, die Möglichkeit Dateien zu teilen, Suchfunktion, Benachrichtigungen und kleine Wertschätzungsfunktionen. Die Moderation soll Struktur und Inhalte prüfen, unpassende Beiträge löschen und Anfragen betreuen (2).

Prototyp:

Auf Basis dieser Ergebnisse entstand ein erster Prototyp mit Login, Profilbereich, Suchfunktion und thematischen Kategorien (bspw. Wunde, Endokrinologie, Verdauungssystem, Psychiatrie). Diese wurden nach der Pilotierung entfernt, da sich viele Fragen nicht in eine thematische Kategorie (bspw. Mangelernährung bei psychischer Störung) einordnen liessen. Stattdessen können Tags vergeben werden. Die Suchfunktion blieb, das Design wurde angepasst und Profile um Kompetenzen ergänzt. Unterschiedliche Vorstellungen gab es bei Benachrichtigungen, bspw. per E-Mail (2).

Schlussfolgerung

Klinische Fragen- und Problemstellungen aus der Praxis können durch NurseConnect gemeinsam angegangen und Antworten dafür gefunden werden. Der fachliche Austausch zwischen Institutionen wird gestärkt. Durch den verstärkten professionellen Austausch, das Teilen von Wissen und die institutionsübergreifende Zusammenarbeit werden knappe Ressourcen geschont und die integrierte Versorgung über Settings hinweg unterstützt.

Hier geht es zur Plattform: https://fit-care.ch/forum/

Projektteam: Janine Vetsch (Projektleitung) und Magdalena Vogt vom Institut für Gesundheitswissenschaften (IGW), Sebastian Müller und Michael Ziegler vom Institut für Informations- und Prozessmanagement (IPM) der OST.

Finanzierung: Das Projekt wurde von Gesundheitsdepartement des Kanton St. Gallen finanziert.

Literatur

- World EBHC Day (2025). 2025 Campaign: Collaborative knowledge communication. Zugriff am 2.09.2025. Verfügbar unter: https://worldebhcday.org/

- Vogt, M., Müller, S., Riss, U. & Vetsch, J. (2025). NurseConnect – Eine Austauschplattform für Pflegefachpersonen. Krankenpflege.

- Mairs, K., McNeil, H., McLeod, J., Prorok, J. C., & Stolee, P. (2013). Online strategies to facilitate health-related knowledge transfer: a systematic search and review. Health information and libraries journal, 30(4), 261–277. doi: https://doi.org/10.1111/hir.12048

- McLoughlin, C., Patel, K. D., O'Callaghan, T., & Reeves, S. (2018). The use of virtual communities of practice to improve interprofessional collaboration and education: findings from an integrated review. Journal of interprofessional care, 32(2), 136–142. doi: https://doi.org/10.1080/13561820.2017.1377692.

- Karamitri, I., Talias, M. A., & Bellali, T. (2017). Knowledge management practices in healthcare settings: a systematic review. The International journal of health planning and management, 32(1), 4–18.

- Shahmoradi, L., Safadari, R., & Jimma, W. (2017). Knowledge Management Implementation and the Tools Utilized in Healthcare for Evidence-Based Decision Making: A Systematic Review. Ethiopian journal of health sciences, 27(5), 541–558. doi: doi.org/10.4314/ejhs.v27i5.1

Themenreihe September 2025

Am 17. September ist «Internationaler Tag der Patientensicherheit»

Bildungs- und Entwicklungsprojekt Kinästhetik in der Samariterstiftung

Text: Magdalena Vogt und Carola Maurer

Hintergrund: Kinästhetik dient dazu, menschliche Aktivitäten zu beschreiben und zu beobachten (Hatch & Maietta, 2003). Kinästhetik befähigt die Pflegenden, unterstützungsbedürftige Menschen in ihren Aktivitäten individuell und gemäss ihren Ressourcen zu unterstützen und gleichzeitig ihre eigene Bewegungskompetenz zu berücksichtigen bzw. zu verbessern. Diese Fähigkeit wird auch als „Kinästhetikkompetenz“ bezeichnet. Sie besteht aus 4 Dimensionen: Wissen, Fertigkeiten, Haltung und Bereitschaft zur Weiterentwicklung von Bewegungsförderung und Bewegungswahrnehmung (Gattinger et al. 2016). Für die Entwicklung von Kinästhetikkompetenz ist eine lernförderliche Organisationskultur und -struktur, die Gestaltung lernförderlicher Rahmenbedingungen und die Entwicklung einer gemeinsamen Vision in Institutionen erforderlich (Maurer et al., 2022).

Projektziel: Die Samariterstiftung, ein großer Träger von stationären Langzeitpflegeeinrichtungen in Deutschland, hat sich zum Ziel gesetzt, die Kinästhetikkompetenz aller Pflege- und Betreuungspersonen in ihren Einrichtungen zu fördern. Die Absicht dieses Projektes ist, die Entwicklung der Kinästhetikkompetenz von Pflege- und Betreuungspersonen in der stationären Langzeitpflege zu evaluieren (mittels Prozess- und Outcome-Evaluation).

Methodisches Vorgehen: Das Bildungs- und Entwicklungsprojekt wurde in Modelleinrichtungen pilotiert. Für die Outcome-Evaluation wurde die Kinästhetikkompetenz der Mitarbeitenden zu 3 Zeitpunkten (T0, T1, T2) erhoben. Dies erfolgte mittels Selbsteinschätzung in Form eines Fragebogens (KCSE-Skala) und anhand einer Fremdeinschätzung in Form einer strukturierten Analyse von Videodaten mit Mobilisationssituationen (KCO). Für die Prozessevaluation erfolgten zu 3 Erhebungszeitpunkten Interviews mit Leitungspersonen und zu 2 Zeitpunkten Fokusgruppeninterviews mit den Mitarbeitenden, um die Fragebogenerhebung anhand strukturierter und offener Fragen zu ergänzen. Im Anschluss an die Pilotierung wurde das Hauptprojekt gestartet. Ergänzend unterstützt das IGW - OST mit seiner Expertise die Samariterstiftung bei der nachhaltigen Entwicklung der Kinästhetikkompetenz (Coaching und Entwicklung von Indikatoren).

Ergebnisse aus den Modelleinrichtungen: Die nachfolgenden Ergebnisse beziehen sich auf die Pilotierungsphase in den Modelleinrichtungen.

Die Prozessevaluation zeigte unterschiedliche förderliche und hemmende Einflussmechanismen. Im Allgemeinen wurde das Projekt als positiv erlebt. Während Leitungs- und Pflegepersonen angaben, im Vorfeld gut über das Projekt informiert gewesen zu sein, berichteten Betreuungspersonen von einem Informationsdefizit. Die praxisnahe Entwicklung durch Praxisbegleitungen und Inhouse-Schulungen ermöglichten das Lernen im vertrauten Umfeld, barg jedoch durch die Covid-19-Pandemie auch Herausforderungen. Zusätzlich war die Eigen- und Fremdmotivation, das Mitmachen der Leitungspersonen und der Austausch über positive Erfahrungen im Team förderlich. Hemmende Faktoren waren die fehlende Kontinuität zur Umsetzung von Kinästhetik, die erschwerte Wahrnehmung des Nutzens einer höheren Kinästhetikkompetenz und Unsicherheiten über den Projektverlauf (Maurer et al., 2024).

Die Outcome-Evaluation zeigte, dass die Mitarbeitenden im Durchschnitt eine gute Kinästhetikkompetenz entwickelten. Die Kinästhetikkompetenz setzt sich, basierend auf der KCSE-Skala, aus den vier Dimensionen Haltung, Entwicklung, Wissen und Fertigkeiten, sowie dem Summenscore zusammen. Bei den Teilnehmenden hat sich der Mittelwert der KCSE-Skala in allen vier Dimensionen und dem Summenscore zwischen den Erhebungszeitpunkten gesteigert (jedoch nur in der Dimension «Entwicklung» statistisch signifikant (p = .006). Besonders von der T1-Erhebung zur T3-Erhebung war eine leichte Steigerung in allen vier Dimensionen und dem Gesamtscore zu erkennen. Keiner dieser Unterschiede zeigt sich als statistisch signifikant (Maurer et al., 2024).Die beobachtete Fremdeinschätzung der Kinästhetikkompetenz (KCO) basierte auf den von den Einrichtungen zur Verfügung gestellten Videos. Es zeigte sich eine z.T. deutliche Verbesserung der Kinästhetikkompetenz in allen Teilbereichen und infolgedessen im KCO-Gesamtwert. Mitarbeitende wiesen bei der T1-Erhebung eine geringere Kinästhetikkompetenz auf als bei der T2-Erhebung. Die Effektstärke nach Cohen (d) liegt bei 1,552 und entspricht einem grossen Effekt.

Die Interviews bestätigen diese Ergebnisse, denn die Teilnehmenden berichteten, dass sie Situationen differenzierter wahrnehmen und entsprechend angepasster in der Situation agieren. Zudem bemerkten sie, dass die Umsetzung von Kinästhetik nicht mehr Zeit in Anspruch nimmt als ihr bisheriges Agieren. Eine Verbesserung der Gesundheit wurde durch geringere muskuloskelettale Beschwerden beschrieben, und auch bei den Bewohnenden erlebten die Teilnehmenden positive Veränderungen (z. B. in Bezug auf die Interaktion und Selbstständigkeit) (Maurer et al., 2024).

Schlussfolgerung: Die Ergebnisse weisen insgesamt darauf hin, dass die Umsetzung dieses Pilotprojekts erfolgreich war. Sowohl die Leitungspersonen als auch die Mitarbeitenden wollten, dass die Kinästhetikkompetenz weiterhin in ihrer Einrichtung gefördert wird. Sie sehen jedoch die nachhaltige Umsetzung als Herausforderung an und machen sich vielfältige Gedanken, wie sie die Thematik weiterverfolgen können. Die Ergebnisse lassen darauf schliessen, dass bei zukünftigen Durchführungen des Programms beispielsweise eine stärkere Einbindung der Betreuungsassistentinnen und -assistenten hilfreich wäre, ebenso ein frühzeitiges, praxisnahes „Vertrautmachen“ mit Kinästhetik (vor dem Grundkurs) oder das explizite Darlegen der einzelnen Kursziele.

Literatur

- Hatch, F., & Maietta, L. (2003). Kinästhetik. Gesundheitsentwicklung und menschliche Aktivitäten (2. Aufl.). München, Jena: Urban & Fischer.

- Gattinger, H., Leino-Kilpi, H., Kopke, S., Marty-Teuber, S., Senn, B., & Hantikainen, V. 2016b). Nurses’ competence in kinaesthetics. A concept development. Zeitschrift fur Gerontologie und Geriatrie. https://doi.org/10.1007/s00391-016-1126-x.

- Maurer, C., Mayer, H., & Gattinger, H. (2022). Kinästhetikkompetenz von Pflegepersonen nachhaltig entwickeln: ein Modell für die stationäre Langzeitpflege. Pflege & Gesellschaft. https://doi.org/10.3262/P&G2202133.

- Maurer, C., Brenner, R., Wulfgramm, H. & Gattinger, H. (2024). Begleitevaluation des «Bildungs- und Entwicklungsprojekt Kinästhetik» HBScience. https://doi.org/10.1007/s16024-024-00407-y

Die Begleitevaluation des Projektes wurde von der Samariterstiftung (Deutschland) beauftragt und finanziert.

Sie wollen mehr über das Bildungs- und Entwicklungsprojekt Kinästhetik in der Samariterstiftung erfahren? Dann melden Sie sich bis 01. Oktober 2025 zur Fachtagung «Kinästhetik im Fokus: Zukunft gesund gestalten» an, die am 13. November 2025 stattfindet. HIERgelangen Sie zur Einladung.

Themenreihe Juni 2025

Am 15. Juni ist «Welttag gegen die Misshandlung älterer Menschen».

Gewalt in Pflegeheimen sichtbar machen – das Forschungsprojekt GRIP (Situationen mit erhöhtem Gewaltrisiko in Pflegeheimen)

Text: Nicole Helfenberger, Laura Adlbrecht und Heidi Zeller

Hintergrund

Gewalt in Pflegeheimen ist ein ernstes, oft tabuisiertes Thema mit Folgen für Bewohnende, Pflegende und Angehörige [3,4]. Gewalt kann von Pflegenden als auch Bewohnenden ausgehen, die Rollen sind häufig fluide [8]. Besonders gefährdet sind Menschen mit kognitiven Einschränkungen [9]. Trotz der Relevanz fehlen bislang fundierte, alltagstaugliche Präventionsstrategien [5].

Projektziele und Fragestellung

Im Projekt GRIP werden systematisch Situationen mit erhöhtem Gewaltrisiko in Pflegeheimen aus unterschiedlichen Perspektiven untersucht. Dabei werden individuelle, strukturelle und institutionelle Bedingungen aus Sicht von Pflegenden, Angehörigen und Expert:innen berücksichtigt. Das tiefe Verständnis für die Gewaltdynamik soll in weiterer Folge für die Entwicklung einer praxisnahen, mehrteiligen Intervention zur Gewaltprävention dienen – insbesondere in Form von Weiterbildung.

Folgende Fragestellungen werden bearbeitet:

- Wie werden Situationen mit erhöhtem Gewaltrisiko beschrieben, erlebt und gestaltet?

- Wie entstehen Interaktionen mit erhöhtem Gewaltrisiko in Pflegeheimen und wie entwickeln sie sich?

- Welche Inhalte und Formate braucht eine wirksame Prävention?

Methodisches Vorgehen

GRIP folgt einem explorativen, sequentiellen Mixed-Methods-Ansatz [2]: In einer ersten qualitativen Phase wurden problemzentrierte Einzelinterviews mit Pflegenden (n=22), Angehörigen (n=5) und Expert:innen (n=7) sowie fünf Fallanalysen in Fokusgruppen mit Pflegepersonen aus Pflegeheimen (n=35) durchgeführt. Die Daten wurden thematisch analysiert [1] und durch systemisches Denken ergänzt – etwa durch die Erstellung von Causal Loop Diagrams [10], um die Gewaltverläufe und Eskalationsdynamiken visuell abzubilden.

Auf Basis der Ergebnisse wurde ein Fragebogen entwickelt und ein Online-Survey durchgeführt, um die Erkenntnisse zu quantifizieren und auf eine breitere Basis zu stellen. Hierzu läuft derzeit noch die Analyse.

Ergebnisse aus der qualitativen Teilstudie

Die Ergebnisse der qualitativen Teilstudie des GRIP-Projekts liegen mittlerweile final vor. Sie zeigen deutlich: Gewalt im Pflegeheim ist oft Teil alltäglicher Interaktionen und wird sowohl von Pflegenden als auch von Bewohnenden erlebt oder ausgeübt. Die damit einhergehende Normalisierungs-Tendenz resultiert in geringer Reflexion von Gewaltpotentialen, wodurch das Risiko für Eskalationen steigt.

Einflussfaktoren zeigen sich auf individueller, zwischenmenschlicher, institutioneller und gesellschaftlicher Ebene. Sie betreffen sowohl persönliche Einstellungen und Kompetenzen der Pflegenden als auch strukturelle Bedingungen wie Ressourcenverfügbarkeit, Führungsstil und Teamkultur. Die Reaktionen der Pflegenden auf belastende Situationen reichen von Rückzug, Sanktionierung und Bagatellisierung bis hin zu deeskalierenden, personzentrierten Handlungsstrategien. Letztere sind vor allem bei reflektierten Pflegenden mit einer klaren professionellen Haltung und entsprechenden Fachkompetenz zu beobachten.

Die Auswertung mündete in ein systemisches Modell (Causal Loop Diagram [10]), das die komplexen Rückkopplungsschleifen zwischen Bewohnenden, Pflegenden, Angehörigen und Institutionen abbildet. Es verdeutlicht, wie aversive Handlungen, fehlende Ressourcen und mangelnde Führung sich gegenseitig verstärken – aber auch, wie humanistische Werte, Teamstabilität und empathische Leitung diese Gewaltspiralen unterbrechen können.

Schlussfolgerungen

Gewalt im Pflegeheim ist kein individuelles Fehlverhalten, sondern Ausdruck systemischer Dynamiken [6,7]. Prävention benötigt Schulungsinhalte und Strategien, die praxisnahe Herausforderungen aufgreifen, Reflexion fördern und eine gewaltfreie Kultur stärken. Darüber hinaus weisen die Ergebnisse auf weitere Ansatzpunkte für systemische Interventionen hin, wie etwa eine von humanistischen Werten geprägten Organisations- und Führungskultur.

Literatur

- Braun V, Clarke V. Thematic analysis: A practical guide. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, Melbourne: SAGE; 2022.

- Creswell JW, Plano Clark VL. Designing and Conducting Mixed Methods Research. Third edition. Thousand Oaks, California: SAGE; 2018.

- Grunebaum MF, Weiden PJ, Olfson M. Medication supervision and adherence of persons with psychotic disorders in residential treatment settings: a pilot study. J Clin Psychiatry. 2001;62:394-9; quiz 400-1. doi:10.4088/jcp.v62n0515.

- Hirt J, Adlbrecht L, Heinrich S, Zeller A. Staff-to-resident abuse in nursing homes: a scoping review. BMC Geriatr. 2022;22:563. doi:10.1186/s12877-022-03243-9.

- Piirainen P, Pesonen H-M, Kyngäs H, Elo S. Challenging situations and competence of nursing staff in nursing homes for older people with dementia. Int J Older People Nurs. 2021;16:e12384. doi:10.1111/opn.12384.

- Sandvide A, Fahlgren S, Norberg A, Saveman BI. From perpetrator to victim in a violent situation in institutional care for elderly persons: exploring a narrative from one involved care provider. Nurs Inq. 2006;13:194–202. doi:10.1111/j.1440-1800.2006.00321.x.

- Schiamberg LB, Barboza GG, Oehmke J, Zhang Z, Griffore RJ, Weatherill RP, et al. Elder Abuse in Nursing Homes: An Ecological Perspective. J ELDER ABUSE NEGL. 2011;23:190–211. doi:10.1080/08946566.2011.558798.

- Schultes K, Siebert H, Lieding L, Blättner B. Personale Gewalt in der stationären Altenpflege: Eine systematische Übersicht über Instrumente zur Erfassung der Prävalenz. ZEvid Fortbild Qual Gesundhwes 2021; Doi: 10.1016/j.zefq.2020.12.002.

- Song Y, Hoben M, Weeks L, Boström AM, Goodarzi ZS, Squires J, et al. Factors associated with the responsive behaviours of older adults living in long-term care homes towards staff: a systematic review protocol. BMJ Open. 2019;9:e028416. doi:10.1136/bmjopen-2018-028416.

- Sterman J. Business Dynamics, System Thinking and Modeling for a Complex World. 2020. www.researchgate.net/publication/44827001_Business_Dynamics_System_Thinking_and_Modeling_for_a_Complex_World. Accessed 27 Jan 2025.

Themenreihe Mai 2025

Am 30.Mai ist Multiple Sklerose Awareness Tag

Multiple Sklerose – Fachpersonen und Peers als mögliche Unterstützung

Text: Lilian Zech

Als chronische, progressive Erkrankung des zentralen Nervensystems gilt die Multiple Sklerose (MS) nach wie vor weltweit als die häufigste neurologische Erkrankung, die in einem jungen Alter von 20-40 Jahren zu bleibenden Einschränkungen führt. (The Multiple Sclerosis International, 2020) Die «Tausend Gesichter» welche die MS zeigen kann, führt für Betroffene wie auch ihre Familien immer wieder zu Veränderungen und zu sogenannten Transitionen, also Anpassungsprozesse an Veränderungen. Ziel einer solcher Transition ist es immer, die Veränderung im (neuen) Alltag und der (neuen) Identität zu verankern. (Schumacher, Jones & Meleis, 1999)

Dieser Prozess kann durch Unterstützung von den Familien, Fachpersonen oder Peers begleitet werden (Dennison et al., 2020; Topcu et al., 2020). Nachfolgend werden die Begleitung durch spezialisierte Pflegefachpersonen und Peer-Gruppen vorgestellt.

Brenner et al (2022) konnten in ihrer Übersichtsarbeit aufzeigen, dass pflegerische Interventionen, welche auf die Selbstwirksamkeit der Personen mit MS abzielen, das Vertrauen der Personen mit MS in ihre eigenen Fähigkeiten fördern können. So wünschen sich Personen mit MS nach der Erstdiagnose mehr fachliche Unterstützung, zum Beispiel durch eine pflegegeleitete Sprechstunde (Zech, 2022). Inwiefern die Familie bei pflegegeleiteten Sprechstunden einbezogen wird, dazu äussern sich Personen mit MS unterschiedlich, die einen wünschen sich mehr Einbezug der Familie (Zech, 2022), die anderen möchten dies nicht (Witzig-Brändli et al., 2022). Die Evaluation einer ambulanten Pflegesprechstunde zeigte auf, dass die teilnehmenden Personen mit MS mit der pflegegeleiteten Sprechstunde sehr zufrieden sind, besonders mit der dadurch verfügbaren Expertise (Weilenmann et al., 2021). Eine Herausforderung der Sprechstunden ist das Ermöglichen des Zuganges. Abhilfe schafft hier die Möglichkeit von telefonischen Beratungen, wie derjenigen der MS-Gesellschaft Schweiz. Was in einer pflegegeleiteten Sprechstunde fehlt, ist der Kontakt zu Peers (Witzig-Brändli et al., 2022). Bereits mitgedacht sind Peer-Gruppen in der beschriebenen Programmtheorie von Witzig-Brändli et al. (2023). Es gibt aber auch ohne eine pflegegeleitete Sprechstunde die Möglichkeit von Peer-Gruppen. Peer-Gruppen sind vor allem sozialen Unterstützung und Begegnung auf Augenhöhe (Bijani et al., 2022). Andere Betroffene können zu Vorbildern werden und somit, bei positiven Beispielen, die Anpassung an die Erkrankung fördern (Witzig-Brändli et al., 2023). Wichtig scheint, dass die richtige Peer-Gruppe, den Bedürfnissen der Person mit MS entsprechend, besucht wird. Ähnlich wie bei pflegegeleiteten Sprechstunden ist auch bei Peer-Gruppen der Zugang eine Herausforderung. Hier gibt es verschiedenste onlinebasierte Peer-Gruppen, die ein Austausch von Informationen und Erfahrungen sowie emotionalen Support ermöglichen (Gerritzen et al., 2022).

Informationen zu verschiedenen Peer-Angeboten in der Schweiz finden sich unter anderem bei der Multiple Sklerose-Gesellschaft Schweiz, der schweizerischen Muskelgesellschaft oder auch EnableMe, Pro Mente Sana.

Spezialisierte MS-Pflegesprechstunden finden sich am Universitätsspital Zürich oder bei der Multiple Sklerose-Gesellschaft Schweiz.

Literaturverzeichnis

Bijani, M., Niknam, M., Karimi, S., Naderi, Z. & Dehghan, A. (2022). The effect of peer education based on Pender's health promotion model on quality of life, stress management and self-efficacy of patients with multiple sclerosis: a randomized controlled clinical trial. BMC Neurology, 22(1), 144. doi:10.1186/s12883-022-02671-9

Brenner, R., Witzig-Brändli, V., Vetsch, J. & Kohler, M. (2022). Nursing Interventions Focusing on Self-efficacy for Patients With Multiple Sclerosis in Rehabilitation: A Systematic Review: Accepted. Consortium of Multiple Sclerosis Centers, ohne Angaben. Abgerufen von 10.7224/1537-2073.2021-166

Dennison, L., Moss-Morris, R., Silber, E., Galea, I. & Chalder, T. (2010). Cognitive and behavioural correlates of different domains of psychological adjustment in early-stage multiple sclerosis.Journal of psychosomatic research, 69(4), 353–361. doi:10.1016/j.jpsychores.2010.04.009

Garabedian, M., Perrone, E., Pileggi, C. & Zimmermann, V. (2020). Support Group Participation: Effect on Perceptions of Patient with newly diagnose Multiple Sclerosis.International journal of MS care, 22(3), 115–121. doi:10.7224/1537-2073.2018-099

Gerritzen, E. V., Lee, A. R., McDermott, O., Coulson, N. & Orrell, M. (2022). Online Peer Support for People With Multiple Sclerosis: A Narrative Synthesis Systematic Review.International journal of MS care, 24(6), 252–259. doi:10.7224/1537-2073.2022-040

Schumacher, K. L., Jones, P. S. & Meleis, A. I. (1999).Helping Elderly Persons in Transition: A Framework for Research and Practice

. Abgerufen von www.researchgate.net/publication/45599370_Helping_Elderly_Persons_in_Transition_A_Framework_for_Research_and_Practice

The Multiple Sclerosis International. (2020).Altlas of MS

. Abgerufen von www.msif.org/wp-content/uploads/2020/10/Atlas-3rd-Edition-Epidemiology-report-EN-updated-30-9-20.pdf

Topcu, G., Griffiths, H., Bale, C., Trigg, E., Clarke, S., Potter, K.-J., … (2020).Psychosocial adjustment to multiple sclerosis diagnosis: A meta-review of systematic reviews

. Abgerufen von doi.org/10.1016/j.cpr.2020.101923

Weilenmann, M., Händler-Schuster, D., Petry, H., Zanolari, D., Schmid-Mohler, G. & Beckmann, S. (2021). Patient Satisfaction With the Quality of Counseling Provided by Advanced Practice Nurses Specialized in Multiple Sclerosis: A Quantitative Analysis. The Journal of neuroscience nursing : journal of the American Association of Neuroscience Nurses, 53(2), 99–103. doi:10.1097/JNN.0000000000000578

Witzig-Brändli, V., Lange, C., Gschwend, S. & Kohler, M. (2022). "I would stress less if I knew that the nurse is taking care of it": Multiple Sclerosis inpatients' and health care professionals' views of their nursing-experience and nursing consultation in rehabilitation-a qualitative study. BMC nursing, 21(1), 232. doi:10.1186/s12912-022-01013-x

Witzig-Brändli, V., Zech, L., Lange, C., Adlbrecht, L., Gschwend, S., Mayer, H. & Kohler, M. (2023). A self-management intervention for people with multiple sclerosis: The development of a programme theory in the field of rehabilitation nursing. Evaluation and Program Planning, 99, 102302. doi:10.1016/j.evalprogplan.2023.102302

Zech, L. (2022).Familiensystem im Transitionsprozess nach der Erstdiagnose der Multiplen Sklerose - Die familialen Rollen, die emotionalen Beziehungen und die professionelle Unterstützung. Eine qualitative Studie, orientiert an Methodiken der Grounded Theory. OST - Ostschweizer Fachhochschule, St. Gallen.

Themenreihe April 2025

Am 07. April ist Weltgesundheitstag «Gesundheit von Müttern und Neugeborenen»

Text: Magdalena Vogt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erinnert mit dem Weltgesundheitstag an ihre Gründung im Jahr 1948. Sie legt jährlich ein neues Gesundheitsthema von globaler Relevanz für diesen Tag fest. Ziel ist es dabei, dieses aus der Sicht der WHO vorrangige Gesundheitsproblem ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit zu rücken. Das diesjährige Thema lautet «Gesundheit von Müttern und Neugeborenen» (WHO, 2025).

Die Gesundheit von Müttern und Babys ist die Grundlage für gesunde Familien und Gemeinschaften. Jedes Jahr verlieren weltweit fast 300'000 Frauen ihr Leben durch Schwangerschaft oder Geburt, während über 2 Millionen Babys in ihrem ersten Lebensmonat sterben und Millionen weitere tot geboren werden. Das ist etwa 1 vermeidbarer Todesfall alle 7 Sekunden. Angesichts der aktuellen Krisen sind vier von fünf Ländern weit davon entfernt, die globalen Ziele zur Verbesserung der Überlebensrate von Müttern bis 2030 zu erreichen (WHO, 2025).

Frauen und Familien in aller Welt brauchen eine qualitativ hochwertige Versorgung, die sie vor, während und nach der Geburt physisch und psychisch unterstützt. Die Gesundheitssysteme müssen sich weiterentwickeln, um die vielen gesundheitlichen Probleme zu bewältigen, die sich auf die Gesundheit von Müttern und Neugeborenen auswirken. Dazu gehören nicht nur direkte geburtshilfliche Komplikationen, sondern auch psychische Erkrankungen, nicht übertragbare Krankheiten und Familienplanung. Ausserdem sollten Frauen und Familien durch Gesetze und politische Massnahmen unterstützt werden, die ihre Gesundheit und ihre Rechte schützen (WHO, 2025).

In der Schweiz ist die Versorgung von Müttern und Neugeborenen umfassend durch Gesetze, soziale Sicherungssysteme und verschiedene gesundheitliche Angebote geregelt. Wichtige gesetzliche Aspekte sind der Mutterschutz und damit einhergehende Verordnungen und Gesetzte rundum die Arbeit und finanzielle Absicherung (Direktion für Arbeit – Arbeitsbedingungen, 2024). Zudem werden Leistungen wie die Kontrolluntersuchungen während und nach der Schwangerschaft, die Entbindung, ein Beitrag an den Kosten von Geburtsvorbereitungskursen, eine Stillberatung und von Hebammen erbrachte Leistungen von der Versicherung übernommen (BAG, 2024).

Die Pflege spielt eine essenzielle Rolle in der ganzheitlichen Betreuung von Frauen während Schwangerschaft, Wochenbett und Stillzeit sowie in der Versorgung von Neugeborenen. Hebammen und Pflegefachpersonen begleiten werdende Mütter durch Beratung, Prävention und Geburtsvorbereitung. Im Wochenbett unterstützen sie die körperliche Erholung, Stillberatung und die psychosoziale Gesundheit der Mutter. In der Pflege der Neugeborenen sorgen sie für die Erstversorgung, überwachen die Entwicklung und schulen Eltern im Umgang mit ihrem Kind. Durch interprofessionelle Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten und weiteren Fachpersonen stellen sie eine qualitativ hochwertige und individuelle Versorgung in der Schweiz sicher.

Literatur:

World Health Organization (WHO) (2025). World Health Day 2025: Healthy beginnings, hopeful futures. Zugriff am 04.03.2025. Verfügbar unter https://www.who.int/news-room/events/detail/2025/04/07/default-calendar/world-health-day-2025-healthy-beginnings-hopeful-futures

Bundesamt für Gesundheit BAG (2024). Krankenversicherung: Leistungen bei Mutterschaft. Zugriff am 04.03.2025. Verfügbar unter https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Leistungen-bei-Mutterschaft.html

Direktion für Arbeit - Arbeitsbedingungen (2024). Mutterschutz - Information für Schwangere, Stillende und Wöchnerinnen in einem Arbeitsverhältnis. SECO – Staatssekretariat für Wirtschaft. Zugriff am 04.03.2025. Verfügbar unter https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/broschuere_mutterschutz.html

Themenreihe März 2025

Im März ist «Patient Safety Awareness Week» (09. – 15. März)

Text: Magdalena Vogt

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehören Zwischenfälle, die Patientinnen und Patienten im Rahmen der Gesundheitsversorgung erleiden, weltweit zu den zehn häufigsten Ursachen für Krankheit und Tod. Sie werden als «unerwünschte Ereignisse» («adverse events») bezeichnet.

Bei der Patientensicherheit geht es in erster Linie darum, solche Ereignisse und ihre Folgen zu verhindern. Patientensicherheit ist ein zentrales Thema der globalen öffentlichen Gesundheit. Sie ist von grundlegender Bedeutung für die Stärkung der Gesundheitssysteme und eine qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung (WHO,2024).

Eine Möglichkeit, die Patientensicherheit zu steigern, ist das Arbeiten nach evidenzbasierten und regelmässig aktualisierten Pflegekonzepten.

Genau hier setzt eine Projektidee zwischen Advacare und FIT-Nursing Care an, indem einheitlich aufgebaute, institutionsübergreifende, evidenzbasierte und regelmässig aktualisierte Pflegekonzepte für die Langzeitpflege erstellt, implementiert und evaluiert werden.

Es wurde bereits ein erstes Pflegekonzept erstellt zum Thema Mangelernährung, das auf internationaler und nationaler Literatur – Grossteils auf Leitlinien – beruht und den aktuellen Forschungsstand widerspiegelt. Die Wahl fiel aufgrund der hohen klinischen Relevanz auf dieses Thema. Demnach wird Mangelernährung in Alters- und Pflegeheimen teilweise nicht erkannt, unterschätzt und ungenügend behandelt. Mangelernährung geht mit einer gesteigerten Sterblichkeit und einer erhöhten Anfälligkeit für weitere Erkrankungen einher. Das Vorhandensein einer Mangelernährung wird mittels vorliegenden Gewichtsverlustes gemessen. Ein Mangel an Eiweiss und spezifischen Nährstoffen liegt parallel mit einem Gewichtsverlust vor. Das Messen des Gewichtsverlusts unterstützt das Erkennen und Angehen von Mangelernährung und trägt damit zur Verbesserung der Lebensqualität bei (Guerbaai & Zúñiga, 2018)

Als Nutzende von FIT-Nursing Care haben Sie Zugriff auf das erstellte Pflegekonzept. Hier geht es zur PDF Datei: Pflegekonzept: Mangelernährung in Pflegeinstitutionen (Vogt, Tong & Vetsch, 2024)

Zudem haben wir bereits einige Grafische Abstracts für die Praxis erstellt, die hier zu finden sind.

Referenzen:

Guerbaai R-A, Zúñiga F. Faktenblatt zu Qualitätsindikatoren für die stationäre Langzeitpflege - Mangelernährung. Bern: Institut für Pflegewissenschaft, Department of Public Health, Medizinische Fakultät, Universität Basel; 2018

Vogt, M., Tong, M. & Vetsch, J. (2024). Mangelernärhung in Pflegeinstitutionen (1. Version). In Zusammenarbeit von: OST – Ostschweizer Fachhochschule/FIT-Nursing Care und Advacare GmbH

World Health Organisation (WHO) (2024). Global patient safety report. Genf https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/376928/9789240095458-eng.pdf?sequence=1

Themenreihe Februar 2025

Ein Themenbericht zur Akademisierung im Pflegeberuf

Akademisierung im Pflegeberuf: Chancen und Herausforderungen für die Gesundheitsversorgung in der Schweiz

Text: Fabiola Orosaj, Studentische Hilfskraft am Institut für Gesundheitswissenschaften

Seit dem Jahr 2000 haben Reformen in der Bildungs- und Gesundheitspolitik zu Änderungen im Bundesgesetz geführt. Mit dem Gesundheitsberufegesetz (GesBG) wurden Bildung und Gesundheit bundesweit besser aufeinander abgestimmt. Das Bildungssystem wurde durchlässiger gestaltet, um die Chancen auf Akademisierung zu erhöhen. Dadurch sollte die Zahl der Hochschulabsolvierenden steigen und die Versorgungsqualität optimiert werden. (Bucher, 2021, S. 146) Ob die Gesundheitsversorgung in der Schweiz durch diese strukturellen Veränderungen verbessert werden konnte und ob die Akademisierung des Pflegeberufs zur Verbesserung der Versorgungsqualität beigetragen hat, sind derzeit relevante Fragen. Dieser Themenbericht widmet sich dieser Angelegenheit.

Aus diversen internationalen Studien wird ersichtlich, dass eine Erhöhung des akademisierten Pflegepersonals in Akuteinrichtungen mit einer Verminderung der Mortalitäts- und Failure-to-rescue-Rate einhergeht. Die Failure-to-rescue-Rate beschreibt die Häufigkeit von Todesfällen nach Komplikationen, die von Pflegefachpersonen nicht rechtzeitig erkannt oder behandelt wurden. Es stellt somit ein wichtiges Qualitätsmerkmal in der Gesundheitsversorgung dar. (Pein, 2022, S. 26-30) Insgesamt wird damit nachvollziehbar, dass Akademisierung von Pflegepersonal einen positiven Einfluss auf die Versorgungsqualität aufweist. Zudem werden keine negativen Folgen von akademisiertem Pflegepersonal bezüglich der Versorgungsqualität deutlich (Pein, 2022, S.35).

Dennoch wird die Akademisierung des Pflegepersonals vorwiegend in der Deutschschweiz skeptisch betrachtet. Unklarheiten zu den Unterschieden zwischen einer diplomierten Pflegefachperson HF und FH werden des Öfteren kontrovers diskutiert. Die nahezu identische Berufsbezeichnung erschwert es, die unterschiedlichen Qualifikationen klar zu erkennen. Während Pflegefachpersonen FH einen Leistungsauftrag zur Forschung haben, trifft dies auf Pflegefachpersonen HF nicht zu. Auch die Wahrnehmung und die Denkweise über die Akademisierung sind in der Schweiz regional sehr unterschiedlich. Das Verhältnis des akademisierten zu dem nicht-akademisierten Pflegepersonal fällt äusserst unterschiedlich aus. Dies ist auf föderalistische sowie kulturelle Unterschiede zurückzuführen. So wird das Absolvieren einer Berufslehre in der Deutschschweiz hoch angesehen, während in der Romandie die Berufsaussichten ohne einen Bachelorabschluss schlecht stehen. (Bucher, 2021, S. 148) Das Bundesamt für Statistik (BFS) veröffentlichte 2021 dazu, dass gesamtschweizerisch von allen HF-Studierenden 1% aus der Romandie, 6% aus der italienischen und 91% aus der deutschen und rätromanischen Schweiz stammen. Im Gegensatz dazu sind von allen FH-Studierenden 58% aus der Romandie, 9% aus der italienischen und 27% aus der deutschen und rätromanischen Schweiz. Diese Unterschiede sind stark ausgeprägt und zeigen auf, welchen Einfluss der Föderalismus sowie kulturelle Unterschiede der Schweiz haben. (Bundesamt für Statistik [BFS], 2021)

Trotz kultureller Unterschiede und Föderalismus lassen sich zukünftige Herausforderungen nicht regional unterscheiden. International steigt die Anzahl Menschen, welche an chronischen Krankheiten oder Demenz erkranken, wie auch die damit einhergehende Komplexität. Damit vergrössert sich die Anforderung an die Kompetenzen des Gesundheitspersonals. Zudem nimmt der Bedarf an Gesundheitspersonal zu, um die medizinische Grundversorgung und interprofessionelle Zusammenarbeit zu gewährleisten. Um diesen Herausforderungen entgegenzukommen, wurde 2020 im GesBG die Kompetenzen der akademisierten Gesundheitsberufe definiert, damit folglich das akademisierte Personal das Gesundheitssystem positiv beeinflussen und eine Effizienzsteigerung erreicht werden kann. (Bucher, 2021, S.149-150)

Abschliessend kann festgehalten werden, dass die Akademisierung des Pflegeberufs in der Schweiz grundsätzlich positive Auswirkungen auf die Versorgungsqualität hat. Dies wurde durch internationale Studien belegt. Trotz regionaler Unterschiede in der Wahrnehmung und Akzeptanz der Akademisierung des Pflegepersonals zeigt sich, dass eine verstärkte Akademisierung notwendig ist, um den steigenden Anforderungen des Gesundheitssystems gerecht zu werden. Die Herausforderungen, die durch die demografische Entwicklung und die zunehmende Komplexität der Krankheitsbilder entstehen, erfordern ein hochqualifiziertes, interprofessionelles Gesundheitspersonal. Daher ist eine kontinuierliche Förderung der Akademisierung, insbesondere im Pflegebereich, für die Optimierung der Gesundheitsversorgung in der Schweiz von hoher Relevanz.

Literatur:

Bucher, T. (2021). Akademisierung der Gesundheitsberufe in der Schweiz: Zahlen und Fakten, International Journal Of Health Professions, 8(1), 146–151.

Bundesamt für Statistik [BFS]. (2021). Längsschnittanalysen im Bildungsbereich. Bildungsverläufe im Pflegebereich. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik

Pein, T. (2022). Qualität braucht Qualifikation? Der Einfluss von akademisierten Pflegenden auf die Versorgungsqualität von erwachsenen Patient*innen in der Akutpflege. Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg.

Themenreihe Dezember 2024

Am 12. Dezember ist Internationaler Tag der allgemeinen Gesundheitsversorgung

Projektvorstellung Care4Carers: Prävention von Überlastungen für pflegende Angehörige

Text: Magdalena Vogt und Heidrun Gattinger

Hintergrund zum Projekt

Für die Versorgung und das Wohlbefinden von pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen leistet die Arbeit der pflegenden Angehörigen einen massgeblichen Beitrag. In der Schweiz betreuen schätzungsweise 600’000 Personen ihre Angehörigen, etwa die Hälfte davon übernimmt pflegerische Tätigkeiten im engeren Sinne, d.h. unterstützt bei der Körperpflege, beim Ankleiden, bei der Mobilität [1,2].

Grundsätzlich empfinden pflegende Angehörige ihre Betreuungs- und Pflegetätigkeit als befriedigend. Gleichzeitig birgt sie aber auch das Risiko der physischen und psychischen Überlastung [3,4]. Neben psychischen Belastungssymptomen, wie Erschöpfung oder Schlafstörungen, berichten pflegende Angehörige über muskuloskelettale Beschwerden, vor allem im unteren Rücken [5]. Diese stehen unter anderem im Zusammenhang mit der Unterstützung bei Tätigkeiten wie Transfer, Positionierung, Gehen, Treppensteigen und der Körperpflege der pflegebedürftigen Person [5].

Das Fachgebiet Kinästhetik ist in der professionellen Pflege und Betreuung weit verbreitet. Es findet überall dort Anwendung, wo Menschen Unterstützung bei alltäglichen Aktivitäten benötigen. Die Schulungen zielen einerseits auf die Reduktion von arbeitsbedingten körperlichen Beschwerden und Überlastungsschäden bei Pflegenden und Betreuenden. Andererseits geht es um die professionelle Gestaltung der Interaktionen über Berührung und Bewegung mit dem Ziel, die Unterstützung so zu gestalten, dass die unterstützten Personen ihre Bewegungsmöglichkeiten möglichst ausschöpfen und ihre Bewegungskompetenz erhalten und erweitern können.

Um das Know-How der Kinästhetik auch pflegenden Angehörigen zugänglich zu machen, bedarf es einer Neuentwicklung von Bildungsangeboten, die auf diese Zielgruppe zugeschnitten sind.

Ziel

Die Absicht dieses Projektes ist, ein auf die Bedürfnisse pflegender Angehöriger abgestimmtes Schulungsangebot auf der Basis von Kinästhetik für die Pflege zuhause zu entwickeln und hinsichtlich des Nutzens zu überprüfen.

Das Schulungsangebot soll Angehörige befähigen, die Pflege und Betreuung gesundheitsfördernd durchzuführen und dadurch ihre körperlichen Belastungen zu reduzieren. Damit einhergehend soll ihr Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten gestärkt werden.

Methodik

Die Entwicklung des Schulungsangebotes und des Informationsangebotes erfolgt mittels Co-Creation Ansatz unter Einbezug aller wichtigen Stakeholder (pflegenden Angehörigen, Kinästhetik-TrainerInnen, Gesundheitsfachpersonen). Das Projekt beinhaltet fünf Arbeitspakete (AP):

- AP 1: Entwicklung Schulungsangebot

- AP 2: Entwicklung Informationsangebot

- AP 3: Evaluation Schulungsprogramm

- AP 4: Evaluationskonzept zur Qualitätssicherung

- AP 5: Entwicklung Finanzierungsmodell

Projektteam

Das Projekt findet in Zusammenarbeit der OST mit der Kinaesthetics Schweiz AG und mehreren Praxisinstitutionen statt. Von Seiten der OST ist das IPW Institut für Angewandte Pflegewissenschaft und ISM Institut für Strategie und Marketing involviert.

Projektförderung

Finanziert von Innosuisse – Schweizerische Agentur für Innovationsforschung

Referenzen

[1] Kaplan C, Bucher N, Jaks R, Stehlin C (2020). Unterstützung und Entlastung betreuender Angehöriger. Förderprogramm «Entlastungsangebote für betreuende Angehörige 2017–2020». www.bag.ch

[2] Otto U, Leu A, Bischofberger I, Gerlich R, Riguzzi M, et al. (2019). Bedürfnisse und Bedarf von betreuenden Angehörigen nach Unterstützung und Entlastung. Eine Bevölkerungsbefragung. Forschungsmandat G01a des Förderprogramms Entlastungsangebote für betreuende Angehörige 2017-2020. www.bag.ch

[3] Schulz R, Sherwood PR (2008). Physical and mental health effects of family caregiving. American Journal of Nursing, 108:23-7; quiz 27. doi: 10.1097/01.NAJ.0000336406.45248.4c .

[4] Vogt M, Meier L, Brenner A, & Gattinger H (2023). Ein Blick in das Leben von pflegenden Angehörigen. Pflegerecht. (4), 188–192.

[5] Darragh AR, Sommerich CM, Lavender SA, Tanner KJ, Vogel K, Campo M, et al. (2015). Musculoskeletal Discomfort, Physical Demand, and Caregiving Activities in Informal Caregivers. Jornal of Applied Gerontology, 34:734–760. doi:10.1177/0733464813496464

Themenreihe November 2024

Am 14. November ist Welt-Diabetes-Tag

Mit Typ-1-Diabetes in der Schule

Text: Magdalena Vogt

Hintergrund: Im Kindesalter ist eine Zunahme an chronischen Erkrankungen zu beobachten, was einen Einfluss auf die Gesundheit und Bildung der Betroffenen [1]. Eine der häufigsten chronischen Erkrankungen im Kindesalter ist Typ-1-Diabetes. Im Vergleich zu anderen chronischen Erkrankungen ist beim Typ-1-Diabetes ein intensives Management erforderlich [4]. Die Verantwortung für das Diabetesmanagement bei Kindern mit Typ-1-Diabetes liegt v. a. bei den Eltern. Je jünger die Kinder sind, desto mehr Unterstützung benötigen sie im Therapiemanagement durch Erwachsene [3]. Da Kinder einen Grossteil ihrer Zeit in der Schule verbringen, stellt dieses Setting eine wesentliche Säule in der Versorgung von Kindern mit Typ-1-Diabetes dar [5]. Aufgrund der steigenden Inzidenz und Prävalenz von Typ- 1-Diabetes im Kindesalter stehen Schulen zunehmend vor der Herausforderung, Kinder mit Diabetes zu versorgen, obwohl diese nicht primär auf chronische Erkrankungen und deren Umgang ausgerichtet sind [2].

Ziel: Die qualitative Studie hatte zum Ziel, die Versorgung von Kindern mit Typ-1-Diabetes erstmalig in Vorarlberger Grundschulen aus Sicht der Eltern zu beschreiben und deren Wünsche für eine optimierte Versorgung darzustellen [6].

Methode: Mittels halbstrukturierter, leitfadengestützter Interviews wurden 6 Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes zur Diabetesversorgung ihrer Kinder in der Grundschule befragt. Die Interviews wurden aufgezeichnet, transkribiert und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet [6].

Ergebnisse: Die Eltern erlebten die Diabetesversorgung in der Grundschule nicht als strukturiert oder nach einem Plan organisiert. Dennoch führten alle Kinder eine Notfallbox mit glukosehaltigen Lebensmitteln mit sich und die Mütter erstellten Anweisungen für Lehrpersonen (Menge an Insulin bei Grenzwerten, Kontaktperson, etc.), jedoch auf Eigeninitiative. Die Zeit der Einschulung bzw. der Rückkehr nach der Diagnose wurde als schwierige Phase beschrieben. Sicherheitsgefühle wurden vom Wissen und Bewusstsein der Lehrpersonen über die Diabeteserkrankung zurückgeführt. Mit zunehmender Routine in der Diabetesversorgung beschrieben die meisten Eltern ein positives Sicherheitsgefühl während der Schulzeit. Obwohl die Kinder je nach Alter und erworbener Selbstmanagement-Kompetenz das Diabetesmanagement selbstständig durchführen, wurden die Klassenlehrpersonen als Hauptverantwortliche gesehen. Das Engagement und Wissen der Klassenlehrpersonen erlebten fünf Eltern positiv. An einer Diabetesschulung nahmen einige Lehrpersonen in zwei Schulen teil. Die Eltern wünschten sich Unterstützung bei der Diabetesversorgung durch Pflegepersonen, Diabetesschulungen für und Verständnis durch die Lehrpersonen sowie Unterstützungsleistungen im Land [6].

Schlussfolgerung: Die gesundheitliche Versorgung von Kindern mit Typ-1-Diabetes in der Schule ist aufgrund fehlender einheitlicher Regelungen und Strukturen sowie aufgrund der Abhängigkeit vom Wohlwollen der Lehrpersonen mit Herausforderungen verbunden. Zur Sicherstellung der Versorgung von Kindern mit Typ-1-Diabetes im Setting Schule kommt Pflegepersonen mit erweiterten und vertieften Kompetenzen im pflegerischen und wissenschaftlichen Bereich des Public Health Nursing eine tragende Rolle zu. Als Vorbild dient hierzu das Berufsbild der School Health Nurse, welches sich international bewährt hat. Für eine optimierte Versorgung von Kindern mit Typ-1-Diabetes in der Grundschule sind weitere Studien und Projekte mit dem Ziel einer integrativen Versorgung nötig [6].

Literatur:

- Felder-Puig, M., Teutsch, F. & Winkler, R. (2023). Gesundheit und Gesundheitsverhalten von österreichischen Schülerinnen und Schülern. Ergebnisse des WHO-HBSC-Survey 2021/22. Wien: BMASGK.

- Heinrich, M., Boß, K., Wendenburg, J., Hilgard, D., von Sengbusch, S. & Kapellen, T. M. (2019). Unzureichende Versorgung gefährdet Inklusion von Kindern mit Diabetes mellitus Typ 1. Diabetologie und Stoffwechsel, 14(05), 380-387. doi:10.1055/a-0970-8886

- Hofer, S. E., Rami-Merhar, B., Fröhlich-Reiterer, E., Damm, L., Karall, D. & Kautzky-Willer, A. (2019). Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes an Österreichs Schulen. Monatsschrift Kinderheilkunde, 168(4), 352-357.

- Rami-Merhar, B., Fröhlich-Reiterer, E. & Hofer, S. E. (2019). Diabetes mellitus im Kindes- und Jugendalter. Wiener klinische Wochenschrift, 113(1), 85-90. doi:10.1007/s00508-018-1420-2

- Schmutterer, I., Delcour, J. & Griebler, R. (2017). Österreichischer Diabetesbericht 2017. Wien: Bundesministerium für Gesundheit und Frauen.

- Vogt, M., Schaffler-Schaden, D. & Ewers, A. (2024). Mit Typ-1-Diabetes in der Schule. Prävention und Gesundheitsförderunghttps://doi.org/10.1007/s11553-024-01106-2

Themenreihe Oktober 2024

Am 12. Oktober 2024 ist Welt-Hospiztag

Geschlecht und Alter als Barriere für den Zugang zur Hospiz- und Palliativversorgung

Text: Gerald Michelak und Marlene Matzinger

Anlässlich des Welt-Hospiztages am 12. Oktober 2024 widmet sich diese Themenreihe den geschlechts- und altersspezifischen Unterschieden in der Versorgung schwerkranker Menschen. Der Welt-Hospiztag dient als Anlass, um das Bewusstsein für die Hospiz- und Palliativversorgung zu schärfen – sowohl für die Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, als auch für die Bevölkerung im Allgemeinen. Da im Laufe des Lebens nahezu jede Person direkt oder indirekt mit schweren Erkrankungen oder Pflegebedürftigkeit in Berührung kommt, ist es von gesellschaftlicher Relevanz, sich mit den Herausforderungen und Möglichkeiten der Hospiz- und Palliativversorgung auseinanderzusetzen.

Palliative Care hat das Ziel, die Lebensqualität von Menschen mit unheilbaren Krankheiten zu verbessern, indem körperliche, emotionale und spirituelle Bedürfnisse berücksichtigt werden. Geschlechtsspezifische Unterschiede spielen hierbei eine wesentliche Rolle, da Männer, Frauen und nicht-binäre Personen oft unterschiedliche Bedürfnisse aufweisen und verschiedenen Herausforderungen in der Betreuung begegnen. Dies zeigt sich in der Wahrnehmung von Symptomen, der Inanspruchnahme von Unterstützung sowie in den Erwartungen an die Versorgung.

Zudem sind Frauen in der Schmerzbehandlung benachteiligt, da sie trotz stärkerer Schmerzen seltener hochwirksame Schmerzmittel erhalten (Wong & Phillips, 2023). Ähnliche Ergebnisse beschreiben Rodríguez-Gómez et al. (2024): Frauen berichten häufiger von starken Schmerzen, erhalten jedoch seltener als Männer hochwirksame Schmerzmittel. Gesellschaftliche Stereotypen tragen dazu bei, dass Schmerzen bei Frauen oft als Übertreibung oder emotionale Belastung wahrgenommen und als «natürlicher» Prozess abgetan werden (Wong & Phillips, 2023). Diese oft unbewussten Vorurteile und geschlechtsspezifischen Stereotypen beeinflussen das Schmerzempfinden und die Behandlung von Frauen, wie auch Rodríguez-Gómez et al. (2024) zeigen. Männer werden bei der Schilderung ihrer Schmerzprobleme ernster genommen, während Frauen als «emotionaler» oder «überempfindlicher» gelten. Frauen leiden zudem häufiger an Symptomen wie Fatigue oder Übelkeit (Wong & Phillips, 2023).

Bezogen auf das Alter zeigt sich, dass der Zugang zur Palliativversorgung und dem damit einhergehenden Symptommanagement bei der Personengruppe der über 80-Jährigen im Vergleich zu jüngeren Personen erschwert ist (Rodríguez-Gómez et al., 2024).

Zu berücksichtigen gilt, dass ältere Frauen am Lebensende seltener verheiratet, häufiger verwitwet und öfter alleinlebend sind, nachdem sie oft viel Zeit und Ressourcen für die Pflege ihrer Partner aufgebracht haben. Sie verfügen meist über weniger Ressourcen, was auf lebenslange Ungleichheiten in Entlohnung und Arbeitsbedingungen zurückzuführen ist und schliesslich sogar zu Altersarmut führen kann (Wong & Phillips, 2023).

Frauen als pflegende Angehörige sind ebenfalls stärker belastet, sowohl mental als auch physisch. Dies resultiert aus höheren gesellschaftlichen Erwartungen und Verantwortlichkeiten, denen weibliche pflegende Angehörige gegenüberstehen. Während Frauen sich um unerledigte häusliche Aufgaben sorgen, beschäftigen sich Männer eher mit finanziellen und rechtlichen Angelegenheiten. Männliche pflegende Angehörige werden häufig als «heldenhaft» wahrgenommen, während die Übernahme von Pflegeaufgaben durch Frauen als selbstverständlich betrachtet und weniger wertgeschätzt wird (Wong & Phillips, 2023).

Männer erwarten häufiger, dass sie bei Eintreten einer schweren Erkrankung von ihren Ehefrauen bzw. Angehörigen versorgt werden. Dies spiegelt die gesellschaftliche Wahrnehmung der Rolle der Frauen wider. Frauen hingegen bevorzugen am Lebensende formelle Unterstützungsangebote, wie die Betreuung in Pflegeheimen oder Hospizen, um ihren Angehörigen nicht zur Last zu fallen. Zudem lehnen Frauen häufiger Reanimationsversuche ab und ziehen palliative Massnahmen vor. Trotz dieser Präferenz und dem Erhalt früher palliativer Massnahmen zeigen sich seltener positive Auswirkungen auf ihre Lebensqualität. Frauen haben im Vergleich zu Männern oft weniger Zugang zu spezialisierter Palliativversorgung, was ebenso auf unbewusste Vorurteile im Versorgungssystem zurückzuführen ist (Wong & Phillips, 2023).

Es ist daher notwendig, geschlechts- und altersspezifische Unterschiede in der Hospiz- und Palliativversorgung stärker zu berücksichtigen. Dies erfordert eine Sensibilisierung aller Beteiligten sowie die Förderung weiterer Forschungsprojekte, um die unterschiedlichen Bedürfnisse besser zu verstehen und in zukünftige Leitlinien und Behandlungsansätze einfliessen zu lassen. Strukturelle Barrieren müssen abgebaut und Angebote ausgebaut werden, um den Zugang zur Hospiz- und Palliativversorgung bedarfsgerechter zu gestalten und allen gleichermassen zu ermöglichen.

Themenreihe September 2024

Am 21. September ist Welt-Alzheimer-Tag

Empfehlungen für die Implementierung von Dementia Care im Akutspital - Projektvorstellung

Text: Laura Adlbrecht, Nicole Helfenberger, Heidi Zeller

Hintergrund

Immer mehr Spitäler führen spezialisierte Versorgungskonzepte für Menschen mit Demenz ein. Die Implementierung solcher Konzepte werden durch zahlreiche Barrieren, wie geringe Motivation, wenig Kompetenzen, starre Strukturen und unzureichende Personalausstattung und -qualifikation, gehemmt. In einem Forschungsprojekt thematisierten wir die Frage, wie in einem Akutspital eine qualitativ hochwertige Versorgung von Personen mit Demenz im Krankenhaus erfolgreich implementiert werden kann.

Methodik

In einer zweiteiligen qualitativen Studie führten wir zunächst Einzelinterviews und Fokusgruppen mit Personen aus dem deutschsprachigen Raum (n=14) durch, die über ihre Implementierungserfahrungen, die angewandten Strategien, Barrieren und Förderfaktoren, berichteten. Zudem wurden Lego Series Play Workshops mit Gesundheitsprofessionist*innen und Laien durchgeführt (n=22), um weitere Informationen in Hinblick auf die Überwindung der Barrieren zu sammeln.

Ergebnisse

Wir haben vier Kernaktivitäten identifiziert, die für eine erfolgreiche Entwicklung von Strukturen, Prozessen, Kompetenzen und Haltungen der Mitarbeitenden entscheidend sind: Vorbildsein, Überzeugen, Befähigen und Ermöglichen. Eine klare Vision, die von einer transformativen Führungsperson und einer multiprofessionellen Kerngruppe vertreten wird, ist von wesentlicher Bedeutung. Um Führungskräfte aller Ebenen, Mitarbeitende und spitalexterne Stakeholder zu überzeugen, braucht es konsequente Lobbyarbeit und eine Attraktivierung von Dementia Care, z.B. durch Anreizsysteme. Zum Befähigen benötigt es das Vorleben personzentrierter Werte sowie die Entwicklung von Kompetenzen in formalen und informellen Lernangeboten. Bedeutsam ist dabei der Einsatz von Champions im klinischen Alltag. Um zu ermöglichen, müssen Ressourcen eingesetzt, Prozesse durchlässiger gestaltet und eine Kultur geschaffen werden, die Raum zum Ausprobieren geben. Zudem sollten fallführende Personen zur Koordination von Informationen, Personen und Prozessen eingesetzt werden. Die vier Kernaktivitäten beeinflussen sich gegenseitig und sollten iterativ angelegt sein.

Schlussfolgerungen

Die Entwicklung einer qualitativ hochwertigen Versorgung von Personen mit Demenz im Spital benötigt den Einbezug von Personen aus unterschiedlichen Professionen und Führungsebenen. Dabei ist es nicht nur notwendig ausgehend von einem Auftrag und einem Projektplan, zu informieren und zu schulen, sondern auch zu überzeugen und zu ermöglichen. Zentral scheinen dabei eine langfristige Perspektive und Beständigkeit zu sein.

Das Projekt wird vom SBFI gefördert.

Themenreihe August 2024

August ist Monat der Unterstützung krebskranker Menschen (World Cancer Support Month)

Projektvorstellung Cancer Move Continuum Schweiz (CMCS)

Text: Ramona Engst, Nicola Greco, Anastasios Manettas, Lukas Jäger, Tamara Weibel und Antje Koller

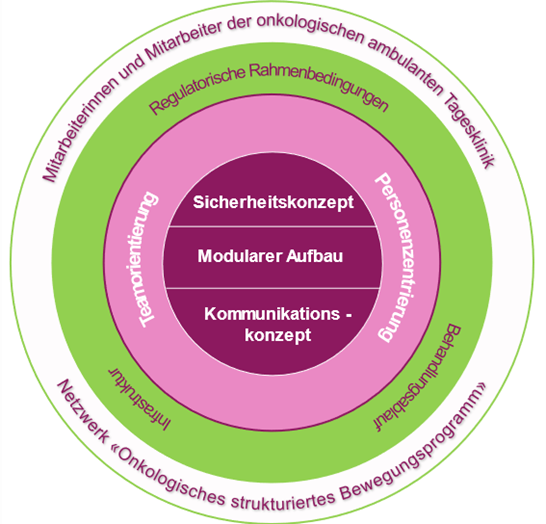

Das Projekt Cancer Move Continuum Schweiz (CMCS) unter der Leitung der Abteilung Physiotherapie, Ergotherapie, des Universitätsspital Zürich (PEU) baut ein Netzwerk von Leistungserbringenden (Partnerinstitutionen und (periphere) Physiotherapien) mit einem spezifischen sport- und bewegungstherapeutischen Angebot für Menschen mit Krebs auf - flächendeckend, wohnortsnah und schweizweit. CMCS versteht sich als ein Netzwerk, das Wissen schafft und in die gängige Praxis einbindet. Um eine umfassende Versorgung zu gewährleisten, arbeitet das Netzwerk eng mit der Krebsliga zusammen und ermöglicht Menschen mit Krebs den Zugang zu weiteren Angeboten, wie Selbsthilfegruppen oder psychoonkologischer Unterstützung.

Der Kern des Netzwerks CMCS besteht aus den Partnerinstitutionen Inselspital Bern, Universitätsspital Basel, Kantonsspital Winterthur, Kantonsspital St. Gallen, Luzerner Kantonsspital und Universitätsklinik Balgrist und weiteren Konsortiums-Partnern (Ostschweizer Fachhochschule, Department Gesundheit [Physiotherapie und Pflegewissenschaft] und der Krebsliga des Kantons Zürich).

Das Projekt verfolgt mit der Etablierung des CMCS-Netzwerks, drei Hauptziele, die Entwicklung (1) des bewegungstherapeutischen Konzepts, (2) des bewegungstherapeutischen Behandlungspfads und (3) des Netzwerks:

- Als erstes Ziel wird ein evidenzbasiertes therapeutisches Konzept erarbeitet, welches die systematische, strukturierte, personalisierte und interdisziplinäre Betrachtung sowie bewegungstherapeutische Behandlung der verschiedenen Probleme der Betroffenen erlaubt.

- Das zweite Ziel ist, den bewegungstherapeutischen Behandlungsablauf auf Grundlage einer klaren und wissenschaftlich fundierten Liste von Empfehlungen zu entwickeln.

- Das dritte Ziel ist, dass diese Partnerinstitutionen in ihrer Region ein Netzwerk mit lokalen Akteuren wie Physiotherapiepraxen und Regionalspitälern aufbauen.

Dreh- und Angelpunkt für die Kommunikation und zur Standardisierung der Prozesse ist eine CMCS-Web-Plattform. Die ersten Menschen mit Krebs sollen ab 2025 durch das CMCS behandelt werden. Die Partnerinstitutionen sind dabei zuständig für die Kostengutsprache und die Therapiepräskription. Die wohnortsnahen (peripheren) Physiotherapien führen anschliessend die Sport- und Bewegungstherapie mit den Betroffenen durch. Die Leistungen werden durch die Grundversicherung abgedeckt.

Das Projekt fördert eine bewegungsfreundliche Kultur, die Menschen mit Krebs in jeder Phase ihrer Erkrankung dazu befähigt, sich zu bewegen.

Themenreihe Juli 2024

Am 01. Juli 2024 tritt die rechtliche Grundlage der 1. Etappe der Pflegeinitiative in Kraft

Die Pflegeinitiative in der Schweiz

Text: Magdalena Vogt

Hintergrund: Die steigende Lebenserwartung führt zu einer Alterung der Schweizer Bevölkerung. Diese an sich positive Entwicklung hat für das Gesundheitswesen dann Konsequenzen, wenn das hohe Alter mit gesundheitlichen Einschränkungen verbunden und Pflegebedürftigkeit die Folge ist. Unter Berücksichtigung des prognostizierten Anstiegs der über 80-jährigen in der Bevölkerung in den kommenden Jahren ist mit einer deutlichen Zunahme der Pflegebedürftigkeit zu rechnen. Rund 13.6% der über 80-Jährigen wohnen 2022 in einem Alters- und Pflegeheim. Aber auch zuhause lebende Seniorinnen und Senioren weisen durch Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten und Beeinträchtigungen des Gehvermögens einen erhöhten Bedarf an Pflege- und Hilfsleistungen auf. Bei Personen ab 85 Jahren, die in einem Privathaushalt leben, haben 10% grosse Schwierigkeiten oder sind nicht fähig, grundlegende Alltagsaktivitäten wie baden, sich ankleiden oder zur Toilette gehen, auszuführen. Ebenso können 10% der älteren Menschen ab 85 Jahren in Privathaushalten nur einige Schritte oder überhaupt nicht gehen [4].

Diese Entwicklung birgt einige Herausforderungen in den Bereichen Pflegepersonal, Versorgungsstrukturen und Finanzierung, wodurch sich die Situation in der Langzeitpflege voraussichtlich weiter verschärfen wird. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen sind unterschiedliche Massnahmen erforderlich. Primär sind präventive Initiativen zu ergreifen, die das Auftreten von Pflegebedürftigkeit verhindern bzw. möglichst lange hinauszögern und somit die Nachfrage nach medizinischen und pflegerischen Leistungen reduzieren. Neben der Prävention stellen Massnahmen zur Steigerung der Qualität und Effizienz in der Versorgung eine der effektivsten Antworten auf die künftigen Herausforderungen dar [1].

Die Umsetzung verschiedener nationaler Strategien von Bund und Kantonen (Demenz, koordinierte Versorgung etc.) hat Auswirkungen auf die Versorgung im Bereich der Langzeitpflege. Darüber hinaus bestehen spezifische Verbesserungsmöglichkeiten im Gesundheitssystem, wie etwa eine bessere Koordination der Betreuung zu Hause, die Etablierung altersspezifischer Prozesse in Regionalspitälern oder die Erhöhung der geriatrischen Kompetenzen des Pflegepersonals. Effizienzsteigerungen können auch durch den vermehrten Einsatz neuer Technologien, wie z. B. des elektronischen Patientendossiers, erzielt werden. Aufgrund der kantonalen Zuständigkeit für die Gesundheitsversorgung sind in erster Linie die Kantone gefordert, die Versorgungsstrukturen entsprechend anzupassen, um eine effiziente und effektive Versorgung sicherzustellen [1]. Massnahmen auf kantonaler und nationaler Ebene zur Förderung und Verbesserung der Pflege sind nun im Rahmen der Pflegeinitiative gesetzlich verankert worden.

Um was geht es bei der Pflegeinitiative?